Responsable de programmes à l’UdeM - Certificat en coopération internationale et du programme d’accès aux études à la FEP

Introduction

Lorsque l’histoire de la décolonisation est évoquée, celle qui vient le plus souvent à l’esprit est celle des territoires. Ce qui se voit ou, dirons-nous, ce qui est matérialisable est plus facile à appréhender. Or, la colonisation n’est pas uniquement territoriale. Elle ne s’accompagne pas seulement d’une appropriation de la terre et de ses matières premières. La colonisation se réalise toujours à partir de l’idée, fausse, qu’il y a des peuples primitifs (colonisés) et des peuples civilisés (colonisateurs). Or, l’héritage de la pensée véhiculée lors d’une colonisation se transmet.

Le processus de décolonisation doit se poursuivre au-delà de la restitution d’un territoire. En effet, qu’est-ce qu’une décolonisation des territoires sans indépendance et autonomie de l’esprit ? À saisir tous les enjeux qui en découlent, on peut y répondre qu’il s’agit d’une colonisation qui ne dit pas son nom. En effet, même si nous avons déconstruit l’idée de sociétés primitives, cette idée et ses conséquences demeurent. Et ce n’est pas seulement qu’elle se réalise sous la forme d’histoires coloniales comme celles de la France ou de l’Afrique du Sud, elle s’illustre aussi près de nous, au Québec, lorsqu’elle stigmatise une personne ou encore un groupe d’individus. Révélée sous le vocable d’intersectionnalité depuis 1989 par Kimberlé Crenshaw, cette approche désigne toutes les formes de discrimination et de domination subies par une personne ou un groupe d’individus. Comme l’explique la Commission ontarienne des droits de la personne, l’intersectionnalité permet par les situations réelles vécues « d’illustrer le caractère particulier de l’expérience de discrimination fondée sur le contexte historique, politique et social, et sur l’intersection, ou le recoupement, des motifs ». L’une des modalités en exercice pour prendre conscience des différentes formes de discrimination individuelle et collective génératrice d’inégalités est la décolonisation de l’esprit.

La Décolonisation se définit comme étant un processus d’émancipation. Le dictionnaire Le Petit Robert précise qu’elle est une action qui permet « d’affranchir ou de s’affranchir d’une autorité, de servitudes ou de préjugés ». C’est donc un processus de libération d’une tutelle parfois, voire souvent, invisible et pourtant bien présente. Les décolonisations, qu’elles soient territoriales ou de l’esprit, permettent de nous outiller pour déconstruire de nombreux mimétismes, ou ce qu’on appelle « habitus » en sociologie.

Ainsi, décoloniser son esprit, c’est lutter contre l’ignorance, les manques et les absences lesquels s’illustrent souvent par des propos réducteurs, stéréotypés ou encore par des pensées-clichés, des idées reçues, des erreurs de jugement. Pour en prendre pleinement conscience, il faut donc développer son esprit critique, soit s’interroger continuellement sur le pourquoi et le comment. Les universités, et par elles l’éducation, se targuent de développer l’esprit critique afin de former des citoyennes et citoyens éclairé-e-s et en action. Alors qu’en est-il de l’éducation à la décolonisation de l’esprit, et ce, particulièrement, dans le cadre de formation universitaire en coopération internationale ? L’identité sociale de « white saviors » est-elle déconstruite et, si tel n’est pas le cas, comment déconstruire cette identité sociale ? En somme, quels défis devons-nous relever ?

I – De la décolonisation de l’esprit pour repenser la formation

Ce n’est pas une découverte que de défendre l’idée selon laquelle la décolonisation de l’esprit a un pouvoir infini du fait qu’elle conjugue ralliement, inclusion, équité, égalité et liberté. Mais elle est avant tout le tissu de la solidarité entre les individus. Elle a donc un pouvoir infini grâce auquel elle permet de repenser l’histoire et d’anticiper les défis de tout un peuple. Plusieurs experts et scientifiques, telle Margaret Mead, l’énonçaient déjà il y a près d’un siècle. Un peu plus près de nous, Augustin Berque, géographe et philosophe français, expliquait en 1967 que l’enjeu est bien « (…) ici non seulement de libérer un peuple, mais de le refaire, ou même de se faire en tant que peuple. » Se définir, se redéfinir, en tant que peuple est un processus continu, perpétuel. Nous évoluons avec le temps, nous nous adaptons. Cette construction continue nous amène à questionner les inégalités que nous tolérons ou qui se dévoilent à nous au fur et mesure, elle nous amène à nous interroger sur la justice sociale, comme l’illustrent les écrits publiés par le réseau d’études décoloniales (www.reseaudecolonial,org). Ce questionnement permet alors de repousser les limites de l’iniquité, de la maltraitance, de la violence ou de bien d’autres « agir » que nous perpétuons contre nous et contre l’autre.

La décolonisation défait les mythes et se construit dans, par et avec la nuance. Elle amuse lorsqu’elle défait des idées reçues qui ne font de mal à personne. Ainsi, le saviez-vous peut-être, les autruches ne font jamais l’autruche puisqu’elles ne mettent jamais leur tête dans le sable ! À un autre niveau, la décolonisation défait également les idées reçues plus conséquentes, néfastes, voire funestes pour un groupe d’individus. Chaque époque connaît des discriminations et les conséquences d’une domination fondées sur des erreurs de jugement ou encore sur l’ignorance. Ainsi,

Rappelons qu’il fut un temps, pas si éloigné que cela, où l’on véhiculait dans la littérature que la femme n’avait pas d’âme (voir la légende du concile de Mâcon) ;

Rappelons qu’il fut un temps, pas si éloigné que cela, où l’on véhiculait dans la littérature que la femme n’avait pas d’âme (voir la légende du concile de Mâcon) ;

Gardons en mémoire qu’il fut une époque où des personnes, des individus étaient légalement considéré.es comme des biens meubles (voir les différents codes sur l’esclavage dont le Code noir) ;

Gardons en mémoire qu’il fut une époque où des personnes, des individus étaient légalement considéré.es comme des biens meubles (voir les différents codes sur l’esclavage dont le Code noir) ;

Retenons qu’il faut attendre 1978 au Québec pour que la loi assure l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale ;

Retenons qu’il faut attendre 1978 au Québec pour que la loi assure l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale ;

Sachons qu’il faut attendre le 17 mai 1993 pour que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) supprime l’homosexualité de la liste des maladies mentales ;

Sachons qu’il faut attendre le 17 mai 1993 pour que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) supprime l’homosexualité de la liste des maladies mentales ;

Suivons les travaux de la commission Viens relatifs aux « effets du colonialisme » et de la discrimination systémique, soit sur les relations entre les Autochtones et certains services offerts par l’État québécois.

Suivons les travaux de la commission Viens relatifs aux « effets du colonialisme » et de la discrimination systémique, soit sur les relations entre les Autochtones et certains services offerts par l’État québécois.

Les discriminations et les dominations se déclinent et se conjuguent. Elles peuvent être sociales, légales, politiques ou encore économiques… Il y a donc un spectre de la discrimination et de la domination. Pour mieux comprendre encore l’impact de la décolonisation de l’esprit par l’éducation et l’apprentissage, prenons un autre exemple. François Crépeau, rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des migrants, propose de déconstruire le mythe qui fait porter la responsabilité aux migrants de bien des maux de nos sociétés occidentales. Il démontre que les personnes possédant la citoyenneté officielle d’un pays donné sont autant responsables des maladies et du chômage que les personnes réfugiées, les migrantes ou clandestines. Une partie des personnes réfugiées, si elles ne fuient pas la violence et la misère, répondent même à un besoin de main-d’œuvre ! François Crépeau nous appelle à en prendre connaissance et donc à décoloniser nos esprits !

Il existe de nombreux préjugés et de stéréotypes qui touchent tous les groupes de personnes, tous les êtres vivants... Il faut donc s’interroger et les confronter à des études, les ramener à leur juste part. Ainsi, le processus de décolonisation de l’esprit se réalise dès que nous nous questionnons, dès l’instant où nous prenons conscience que ce que nous répétons naïvement peut avoir de lourdes conséquences. Il est alors toujours temps de prendre les moyens de reconsidérer nos propos, nos idées, notre pensée. Mais pourquoi aborder la décolonisation de l’esprit, la décolonisation mentale, encore, aujourd’hui, maintenant ?

II – Du rôle fondamental de l’université : la décolonisation de l’esprit

Le processus d’indépendance de l’esprit est une réaction à celle d’une pensée dominée par l’autre. Elle vise à défaire les catégories, les chaînes par lesquelles on s’enferre du fait de sa propre ignorance et/ou aliénation. Qu’elle soit volontaire ou non, qu’elle soit génératrice de justice sociale ou pas, elle existe de fait. Quels qu’en soient les objectifs et les raisons, la décolonisation de l’esprit devient libération. Pour mieux comprendre cet exercice de conscience, penchons-nous sur l’histoire occidentale de l’humanité. Autant que l’on puisse remonter dans le temps, les pères de la philosophie occidentale tels Socrate, Platon ou Aristote proposaient déjà de sortir des sentiers battus, de questionner le monde tel que nous semblons le voir. L’allégorie de la caverne écrite par Platon nous amène encore et toujours à nous questionner sur les mondes réel et intelligible. Comment se peut-il qu’un texte de plus de 2000 ans soit encore d’actualité dans certains pays et contextes ? Comment se peut-il qu’il ait un lien avec la décolonisation de l’esprit d’aujourd’hui ? La réponse est complexe. Elle ne rallie pas nécessairement tous et toutes. À ceux qui restent sceptiques, je me permettrais une analogie ; lorsqu’il y a hésitation, tâtonnement pour prendre en compte cette réalité, faisons une analogie avec le Pari de Pascal ? Empruntons sa logique. En effet, pourquoi ne pas faire le pari de la décolonisation de l’esprit de tous les êtres humains ? Pour ce faire, nous aurions alors à revenir à certaines questions fondamentales. Que gagnerait-on à

prendre conscience des injustices sociales ?

prendre conscience des injustices sociales ?

nous interroger sur leur reproduction sociale ?

nous interroger sur leur reproduction sociale ?

refuser de transmettre des erreurs de raisonnement ou de jugement ?

refuser de transmettre des erreurs de raisonnement ou de jugement ?

N’est-ce pas tout un programme stimulant parce que constructif ? Pour autant que cela puisse surprendre, qu’aurions-nous à perdre ?

Pour ce faire, la littérature générale et scientifique ainsi que notre expérience permettent très souvent de nous soutenir dans ce projet. Elles permettent de nous interroger sur nos croyances, notre ignorance, notre culture, nos compétences. Elles nous questionnent également plus largement sur des systèmes, des structures, et ce, qu’ils soient économiques ou non. Ainsi, la décolonisation de l’esprit est une remise en question de nos apprentissages et de nos actions. Elle est également un questionnement par rapport aux différenciations, aux structures sociales et institutionnelles qui nous forgent et nous mettent parfois, souvent, dans un carcan, catégorisant des personnes en leur attribuant des rôles figés. Comment alors en prendre conscience ? Peut-on s’en défaire ? Comment agir ?

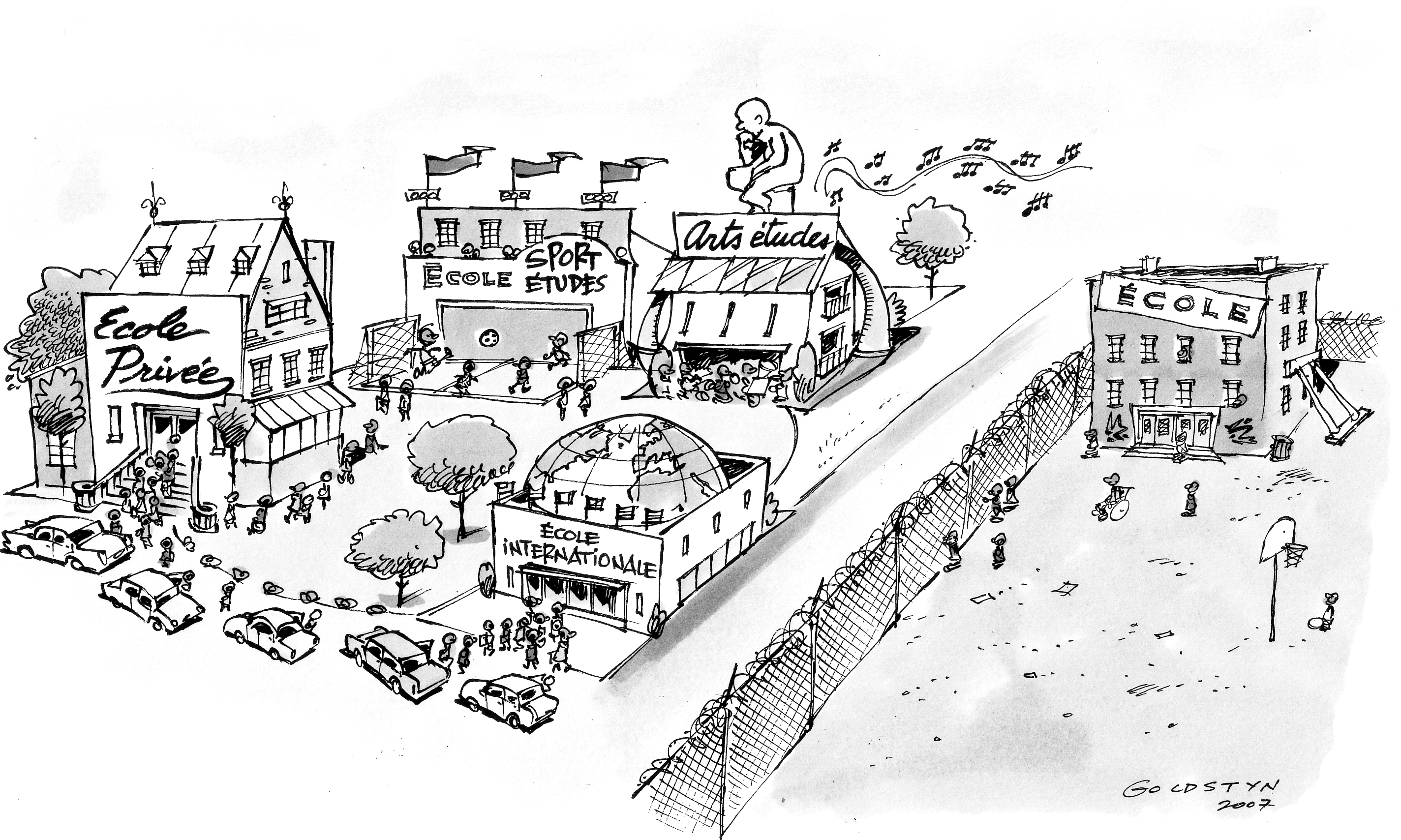

Les pères de la pensée sociologique occidentale tels que Condorcet ou encore Guy Rocher nous l’ont-ils assez répété ? L’instruction, l’éducation, l’école sont autant de moyens qui permettent de nous ouvrir au monde, et sont, de ce fait, des moyens de lutter contre les discriminations. Nous ne naissons pas dans les mêmes conditions de vie, c’est pourquoi il a fallu concevoir un lieu qui permette de combler les inégalités autant que faire se peut. Comme le rappelle le ministère de l’Éducation2, si l’école est un milieu de vie où l’on peut s’instruire, un lieu d’apprentissage qui forge nos esprits ou surtout qui légitime nos savoirs, elle est ouverte à tous, sans discrimination et sans inégalités. C’est dans ses murs, tout de même, que nous comprenons tous qu’il existe plusieurs méthodes pour décoloniser les esprits : les méthodes philosophiques de la Maïeutique de Socrate ou encore celle du doute cartésien. Mais elles ne suffisent pas. Il serait temps d’explorer d’autres modes de pensée - critique.

Oui, certes, il s’agit là de théories ! Ces théories même peuvent être mise en application et être éprouvées. Avec elles, le processus de décolonisation de l’esprit peut se concrétiser, effectivement afin de nous sortir de notre construction imaginaire de « white savior » ou du « complexe militaro-industriel du sauveur blanc » tel que Teju Cole, écrivain et photographe nigérian-américain, le nomme.

III – La décolonisation de l’esprit : quelques expériences inspirantes

Décoloniser son esprit est certes un exercice bien long et ardu, exigeant et complexe. Cet exercice est simultanément collectif et individuel, il est ponctué par des périodes de réflexion et d’action. Pascal Blanchard, historien français, soulignait qu’il faut « décoloniser ces mentalités pour entrer dans une nouvelle temporalité. » Ainsi, la mise en œuvre d’un processus conscient et concerté de la décolonisation de l’esprit nous mènerait à un changement d’ère. Ceci dit, précisons davantage son propos. Pour que ce processus soit complet, il nous faut également décoloniser « ses » propres mentalités. En effet, cette double entreprise nous permettrait alors de nous engager toutes et tous dans une nouvelle ère, une nouvelle époque, celle de la temporalité décolonisante, dans laquelle l’action s’incarne à travers des faits sociaux, dans le sens défini par Durkheim.

Parallèlement, de nombreuses actions collectives et individuelles ont déjà pavé plusieurs routes. Certaines d’entre elles pourraient nous inspirer ! Qu’elles soient dessinées par des institutions ou par des individus, il n’en demeure pas moins que ce positionnement relève d’une volonté, celle d’exercer sa pensée critique. En voici quelques illustrations inspirantes :

Sens. Pour en finir avec les préjugés, les clichés, les endoctrinements, Fatimata Wane nous invite à prendre connaissance « des ateliers de la pensée - œuvrer pour la décolonisation des esprits africains » organisés au Sénégal. Les experts du continent ont créé cet espace de discussions et d’échanges afin de s’interroger ensemble sur la construction du monde tel qu’il s’oriente et afin d’explorer d’autres visions du monde. Cette action fait résonnance avec la Lettre « Pour décoloniser notre regard » initiée par Carole Poliquin et co-signée par plusieurs personnalités québécoises. En effet, l’objectif de ce mouvement est de prendre conscience de ces « profondes ruptures culturelles » afin de construire un avenir conciliant, inclusif et collectif fondé sur la reconnaissance de l’autre.

Langues. Au Kenya, cette décolonisation est proposée par la publication d’un livre dans la langue kikuyu. Grâce à l’expression de sa pensée dans sa langue, Ngugi wa Thiong’o permet l’expression de tout un peuple, comme ce fut le cas au Québec avec l’expression triomphante de la langue québécoise populaire par les Belles-Soeurs de Michel Tremblay, comme le précise Claude Poirier ou encore Lise Gauvin.

Sciences. Par ailleurs, il est également possible de décoloniser son esprit en nous positionnant en tant qu’objecteur de conscience, tout comme Frantz Fanon, psychiatre martiniquais, qui en 1952 propose par son « Essai sur la désaliénation des Noirs » d’analyser les pratiques qui poussent certaines à s’éclaircir la peau ou à se défriser les cheveux. Le processus est également amorcé en philosophie. Ernst Wolf nous propose de « décoloniser la philosophie » par l’analyse de contestations universitaires en Afrique du Sud. Que l’on suive les pas de Patrick Mbeko, historien, qui en appelle à la décolonisation des esprits des Africains en s’interrogeant sur le pourquoi de toutes ces guerres en Afrique, ou ceux de Patricia Triplet, poétesse guyanaise qui tend « vers la décolonisation de nos esprits » par ses poèmes comme celui de l’« Écho des sentiments », tous convergent vers la reconnaissance, la reconnaissance de l’autre sans discrimination, sans inégalité.

L’école. La révision des manuels scolaires est également une invitation à rompre avec les silences dans l’Histoire. Gilles Boyer explore, avec son collectif, comment les manuels scolaires français abordent les périodes de colonisation et de décolonisation, vecteurs de l’idéologie coloniale ; en Nouvelle-Calédonie, Marie Salaün propose, elle aussi, comment « décoloniser l’école ». Ces ouvrages construisent l’histoire à partir d’une vision collective. Mais il est possible d’aller plus loin encore, soit comme le soulignait l’anthropologue Margaret Mead déjà en 1928, en nous engageant à « apprendre aux enfants comment penser et non pas quoi penser ». En Amérique du Nord, plusieurs professeurs de cégep, comme Jackie Vallée et Debbie Lunny, partagent leur regard sur la décolonisation de la scolarisation, voire de la pédagogie. Ces dernières années, les universités rappellent que l’un de leurs mandats est le développement de la pensée critique scientifique, faisant ainsi écho à tout ce mouvement de la décolonisation des savoirs, laquelle a mené à la décolonisation de l’esprit. Plus encore, les universités ont ouvert leurs portes pour que nous puissions y accéder tout au long de notre vie. Cependant, le professeur américain Walter Mignolo nous met en garde contre une vision unilatérale répandue des concepts et à la marchandisation de l’éducation, lesquelles sont des obstacles au développement, à la créativité ou encore, comme le précise Marie Brodeur Gélinas, à la solidarité. Ces écueils peuvent être évités. Pour ce faire, en plus de mettre l’accent sur la démocratisation des savoirs, il est nécessaire de participer au décloisonnement de la science avec les humanités, de faciliter la co-construction et d’accepter la réciprocité. Plusieurs initiatives sous la forme de colloques ou encore d’ateliers ont gagné les universités. Outre le cycle de conférences de juin 2011 en Malaisie, plusieurs exercices de réflexion sur la « décolonisation de l’université » ont été menés. Par exemple, dans le cadre d’une table de discussion, l’Université du Manitoba propose « comment faire pour décoloniser l’Université ». Il en est de même pour l’Université de Cape Town en Afrique du Sud et bien d’autres encore.

Ainsi, qu’elles soient organisées sous la forme de la décolonisation des savoirs ou de l’éducation, les décolonisations de l’esprit prennent leur source avec et par la connaissance de l’autre et l’ouverture à son endroit. En effet, la décolonisation de l’esprit est impossible sans reconnaissance. À ce propos, à l’ouverture de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec, Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones du Québec, rappelait que « la réconciliation entre les Premières Nations et le Québec n’arriverait pas sans une reconnaissance des “injustices sociales” qui affectent les communautés autochtones ». Ainsi, la décolonisation de l’esprit n’est donc pas pensable sans reconnaissance, soit sans entendre et sans connaitre l’Autre.

Pour revenir à l’un des exemples cités plus tôt, François Crépeau nous propose d’individualiser les propos, soulignant ainsi combien ce processus est partie de la décolonisation de l’esprit !

Entendre l’autre, c’est sortir de la généralisation qui peut être fausse voire dangereuse comme l’illustre d’ailleurs l’expression populaire parfois attribuée à un auteur francophone, Dumas fils, ou encore à un auteur anglophone, Marc Twain : toutes les généralisations sont dangereuses, y compris celle-ci. Connaître l’autre, c’est sortir du mythe, du fantasme ou encore de l’imaginaire. Il est espéré que toute formation universitaire incluant celles en coopération internationale aient pour objectif de programme, entre autres, de susciter de telles réflexions mais également de mener les agir décolonisants à bien. Si toutes ces illustrations sont le fruit d’une expérience à l’international, le milieu de la coopération internationale devrait donc certainement être à l’avant-garde de la décolonisation de l’esprit.

Conclusion

En résumé et à titre de conclusion, je me permets de présenter un extrait du livre de la sociologue française Ewa Bogalska-Martin intitulé Itinéraires de reconnaissance : « Penser les inégalités, puisque c’est bien de cela dont il s’agit in fine dans la question de la justice sociale, ne passe pas seulement pas la reconnaissance de la diversité culturelle ou de la marginalité sociale, car celle-ci est toujours accordée par celui qui envisage le subalterne comme un être de manque. Elle passe, et peut-être avant tout, par une décolonisation épistémique des savoirs eurocentriques et coloniaux hégémoniques. L’insuffisance de la reconnaissance repose dans le fait qu’elle laisse intactes les structures sociales et institutionnelles qui maintiennent et reproduisent les inégalités. »

Tant et aussi longtemps que nous ne nous permettons pas de reconnaitre que nos structures sociales et institutionnelles perpétuent aussi les inégalités, tant que nous n’en mesurons pas l’ampleur, mais surtout tant que nous n’agissons pas, il restera tout un défi d’apprendre de l’autre et d’évoluer avec l’autre. C’est donc aussi par une analyse de notre intelligence intrapersonnelle que nous pouvons valoriser l’expérience de chacun, et co-construire un lieu paisible, propice au bien-être et à la vie de chacun et de tous. La décolonisation de l’esprit est l’incarnation du respect du droit à l’égalité sans discrimination et de l’engagement envers l’équité pour une vie saine, tous deux vecteurs de la justice sociale et de l’égalité des chances. Sans actions pour la mettre en œuvre, nous ne repousserons pas leurs limites aussi loin que nous le pouvons.

Les milieux de formation universitaire et par eux, l’éducation et l’instruction, jouent un rôle fondamental dans et par le développement de la pensée critique, scientifique et réflexive. Comme l’explique Nancy Brassard, professeure à l’ENAP, les enseignants ont pour rôle de soutenir les apprenants au développement de leurs compétences, c’est-à-dire de l’acquisition de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être afin de développer des savoir-agir. On comprend dès lors mieux pourquoi lorsqu’un apprenant est marqué par une mauvaise expérience de l’apprentissage, nous avons tous perdu !

L’éducation à la décolonisation de l’esprit est donc un défi d’envergure pour chacun des acteurs de la coopération et la solidarité internationales. Le relever serait synonyme de rupture avec les anciens modèles si elles étaient en mesure d’en proposer de nouveaux, s’incarnant alors dans le partage et la conciliation, la reconnaissance et la réciprocité.

Alors, acceptons-nous le pari que nous pouvons être les enfants éveillés par la conscience d’une nécessaire décolonisation dans tous les domaines ? Acceptons-nous le pari que nous sommes les citoyens d’un monde en décolonisation et les (grands-)parents d’un monde décolonisé ? Acceptons-nous le pari que nous pouvons participer d’ores et déjà à des initiatives concrètes s’illustrant par et dans un agir décolonisant ?

Références pour aller plus loin…

Berque, Jacques (1967). Quelques problèmes de la décolonisation. L’Homme et la société, no. 5, (p. 27), p. 17-28. Disponible sur : https://www.persee.fr/doc/homso_0018-4306_1967_num_5_1_3073

Blanchard, Pascal (2009). « Décolonisons nos mentalités ! ». Revue internationale et Stratégique. 1(73), (p. 125), p. 121-126.

Bogalska-Martin, Ewa et al. (2017). Itinéraires de reconnaissance : discriminations, revendications, action politique et citoyennetés. Paris : Archives contemporaines, p. 126.

Boswell, John E. (1996). Les unions du même sexe : de l’Europe antique au Moyen Âge, Paris : Fayard, coll. « Nouvelles études historiques ».

Bourdieu, P. (1980). Questions de sociologie (Habitus). Paris : Éditions de Minuit.

Boyer, Gilles (Sous la coordination de) (2008 ?). Colonisation et décolonisation dans les manuels de l’école primaire. Disponible sur : https://bit.ly/2Ixp0sO

Brassard, N. (2012). Profil de compétences de l’enseignant du niveau universitaire. Montréal, Québec : ENAP. Récupéré du site : http://bit.ly/2gOwhww

Brodeur Gélinas, Marie (2017). La culture industrielle, un obstacle à la solidarité. Blogue – Un seul monde. Récupéré du site : https://bit.ly/2LZTgPi

Cole, Teju (2012). The White-Savior Industrial Complex. The Atlantic Journal, 21 mars. Disponible sur : https://bit.ly/2jQo9fh

Dehoorne, Olivier and Sopheap Theng (2011), « Osez décoloniser l’esprit » : Rencontre autour de l’œuvre de Ngugi wa Thiong’o », Études caribéennes. Disponible sur : https://bit.ly/2KtrjyE

Derrida, Jacques (1971). La mythologie blanche : la métaphore dans le texte philosophique, Poétique (5), 128 p.

Desbiens, Jean-Paul (1960). Les insolences du Frère Untel. Montréal : Éditions de l’Homme

Durkheim, Émile (1988). Les règles de la méthode sociologique Paris : Flammarion.

Eboussi-Boulaga, Fabien (2013). De la mutuelle décolonisation de notre pensée. NAQD, 30(1), p. 67-91. Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-naqd-2013-1-page-67.htm

Gauvin, L. (1974). Littérature et langue parlée au Québec. Études françaises, 10(1), 80–119. Disponible sur : https://bit.ly/2vhxjUL

Giroux, Dalie (2017). Pour une véritable décolonisation de l’État canadien. Relations, 791, p. 21–23.

Guibert, B. (2004). Décoloniser notre imaginaire de croissance ? Ça urge !. Mouvements, no33-34(3), p. 241-244.

Lepage, Pierre (2009). Mythes et réalités sur les peuples Autochtones, Montréal : CDPDJ. Disponible sur : http://www.cdpdj.qc.ca/publications/Mythes-Realites.pdf

Le Petit Robert, 1970, p. 555.

Luste Boulbina, S. (2013). La décolonisation des savoirs et ses théories voyageuses. Rue Descartes, 78(2), p. 19-33.

Mead, Margaret (1928). Mœurs et sexualité en Océanie, livre II : Adolescence à Samoa. Paris : Plon, 1969, p. 131.

Mbeko, Patrick (2012). Une « décolonisation des esprits » africain s’impose. Kinshasa : Œil d’Afrique. Disponible sur : https://bit.ly/2K4RaMB

Michel, Viviane. CERP : Viviane Michel livre un vibrant témoignage. 5 juin 2017. Disponible sur : https://bit.ly/2yLtIDK

Ngugi wa Thiong’o (2011). Décoloniser l’esprit, Paris : La Fabrique, 162 p.

Platon (1950), La République Livre VII, Paris : Gallimard, p. 514-521.

Mbembe, Achille (2000). De la postcolonie – Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine. Paris : Éditions Khartala.

Mignolo, Walter (2009). « La fin de l’université telle que nous la connaissons », Cahiers des Amériques latines, 2009(62), Disponible sur : http://journals.openedition.org/cal/1608

Nahavandi, Firouzeh (2003), Repenser le développement et la coopération internationale – État des savoirs universitaires, Paris : Éditions Karthala, p. 19.

Réseau d’études décoloniales. Disponible sur : https://bit.ly/2uiopWU

Rocher, Guy (2017). Faisons école ensemble. Le Devoir, 19 juin 2017. Disponible sur : https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/501582/faisons-ecole-ensemble

Salaün, Marie (2013). « Décoloniser l’école ? Hawai’i, Nouvelle-Calédonie. Expériences contemporaines ». Rennes : Presses universitaires de Rennes, 304 p.

Stanziani, Alessandro (2004). « Čajanov, Kerblay et les shestidesiatniki : une histoire globale ? », Cahiers du monde russe, 45/3-4.

Poliquin, Carole (2017). Un regard à décoloniser. Le Devoir, 19 avril 2017. Disponible sur : https://www.ledevoir.com/opinion/idees/496624/autochtones-un-regard-a-decoloniser

Tremblay, Michel (2007). Les belles-sœurs. Montréal : Leméac/Actes Sud.

Triplet Patricia (?). Poésie. « Écho des sentiments ». Disponible sur : https://bit.ly/2tGKNZC

Williams, Rick (1974), Teaching Under-development, Community Schools, 4(2), March 1974

Wane Fatimata (2016). Les ateliers de la pensée - Œuvrer pour la décolonisation des esprits africains, 3 novembre 2016. Disponible sur : https://bit.ly/2fFXyQk

Wolf, Ernst (2016). Décoloniser la philosophie – Autour des contestations universitaires en Afrique du Sud. Paris : La vie des Idées. Disponible sur : https://bit.ly/2KrOoSB

![]() élèves recevant moins d’attention du corps enseignant à cause de l’augmentation du nombre d’élèves par groupes dès la 3e année et dans les milieux défavorisés ;

élèves recevant moins d’attention du corps enseignant à cause de l’augmentation du nombre d’élèves par groupes dès la 3e année et dans les milieux défavorisés ;

![]() moins de soutien pour les élèves étant donné l’intégration des enfants en difficulté dans les classes ordinaires sans soutien de personnel spécialisé, l’abolition de postes de professionnels (psychoéducatrice-teur-s, éducattrcie-teur-s spécialisé-e-s, orthopédagogues et orthophonistes) dans les écoles, et ce, malgré l’accroissement de la population et l’intégration d’élèves en difficulté dans les classes ordinaires, l’abandon du ratio particulier pour les élèves en difficulté et les élèves des classes d’accueil ;

moins de soutien pour les élèves étant donné l’intégration des enfants en difficulté dans les classes ordinaires sans soutien de personnel spécialisé, l’abolition de postes de professionnels (psychoéducatrice-teur-s, éducattrcie-teur-s spécialisé-e-s, orthopédagogues et orthophonistes) dans les écoles, et ce, malgré l’accroissement de la population et l’intégration d’élèves en difficulté dans les classes ordinaires, l’abandon du ratio particulier pour les élèves en difficulté et les élèves des classes d’accueil ;

![]() élèves stressés par une surpopulation généralisée. Le nombre d’écoles dont la capacité d’accueil est largement dépassée est effarant. L’optimisation du nombre d’élèves par classe après le début de l’année scolaire engendre des pertes d’emplois, une importante rotation du personnel enseignant et beaucoup d’anxiété pour les élèves et le personnel enseignant. La négligence dans l’entretien des bâtiments et le manque de moyens pour rénover ou agrandir les bâtiments existants contribue au problème, tout comme le grand nombre de projets d’agrandissements ou de construction délaissés ou refusés.(2)

élèves stressés par une surpopulation généralisée. Le nombre d’écoles dont la capacité d’accueil est largement dépassée est effarant. L’optimisation du nombre d’élèves par classe après le début de l’année scolaire engendre des pertes d’emplois, une importante rotation du personnel enseignant et beaucoup d’anxiété pour les élèves et le personnel enseignant. La négligence dans l’entretien des bâtiments et le manque de moyens pour rénover ou agrandir les bâtiments existants contribue au problème, tout comme le grand nombre de projets d’agrandissements ou de construction délaissés ou refusés.(2)

![]() abandon de programmes d’aide aux devoirs et d’aide alimentaire, essentiels pour beaucoup d’élèves parmi les plus démunis ;

abandon de programmes d’aide aux devoirs et d’aide alimentaire, essentiels pour beaucoup d’élèves parmi les plus démunis ;

![]() frais supplémentaires créant un casse-tête pour tous les parents : augmentation substantielle des frais du service de garde, du matériel scolaire, abolition du transport scolaire, etc.

frais supplémentaires créant un casse-tête pour tous les parents : augmentation substantielle des frais du service de garde, du matériel scolaire, abolition du transport scolaire, etc.

![]() taux de décrochage scolaire inquiétant, taux d’analphabétisme inacceptable ;

taux de décrochage scolaire inquiétant, taux d’analphabétisme inacceptable ;

![]() taux alarmant d’abandon de la profession par les enseignantes et les enseignants, tout particulièrement au début de leur carrière.

taux alarmant d’abandon de la profession par les enseignantes et les enseignants, tout particulièrement au début de leur carrière.![]() les organismes communautaires et les milieux artistiques, sportifs, environnementaux et de la santé contribuent à ouvrir les horizons des élèves ;

les organismes communautaires et les milieux artistiques, sportifs, environnementaux et de la santé contribuent à ouvrir les horizons des élèves ;

![]() les entreprises ont tout à gagner à participer à la vie scolaire, de manière éthique, au-delà des enjeux liés au recrutement de la main-d’oeuvre, pour faire découvrir des métiers aux élèves, et stimuler leur réflexion sur leur avenir et leurs choix de carrière ;

les entreprises ont tout à gagner à participer à la vie scolaire, de manière éthique, au-delà des enjeux liés au recrutement de la main-d’oeuvre, pour faire découvrir des métiers aux élèves, et stimuler leur réflexion sur leur avenir et leurs choix de carrière ;

![]() favoriser les interactions sociales, créer des lieux d’échange, partager des bâtiments, cela peut aussi contribuer à régler plusieurs problèmes.

favoriser les interactions sociales, créer des lieux d’échange, partager des bâtiments, cela peut aussi contribuer à régler plusieurs problèmes.